職場で人間関係に悩むことはありませんか?

高圧的なお局さんに毎日叱られてしんどい、

馴れ馴れしい後輩の態度に対して腹が立つなど、人間関係で疲弊していませんか?

実は人間感について悩んでいるのはあなただけではありません。

なぜなら、悩みの多くは対人関係が原因だからです。

実はあなたと同じように、周りも同じように人間関係で悩んでいるのです。

この記事を読むことで、ストレスを感じてしまう原因やストレスへの対処方法を学ぶことができます。

もしも、あなたが職場での対人関係に悩みを感じているのであれば、最後まで読んで、人間関係の悩みを解消しましょう。

職場の人間関係で悩んでいるのはあなただけじゃない

職場での「対人関係」によるストレスは3割にも及ぶ

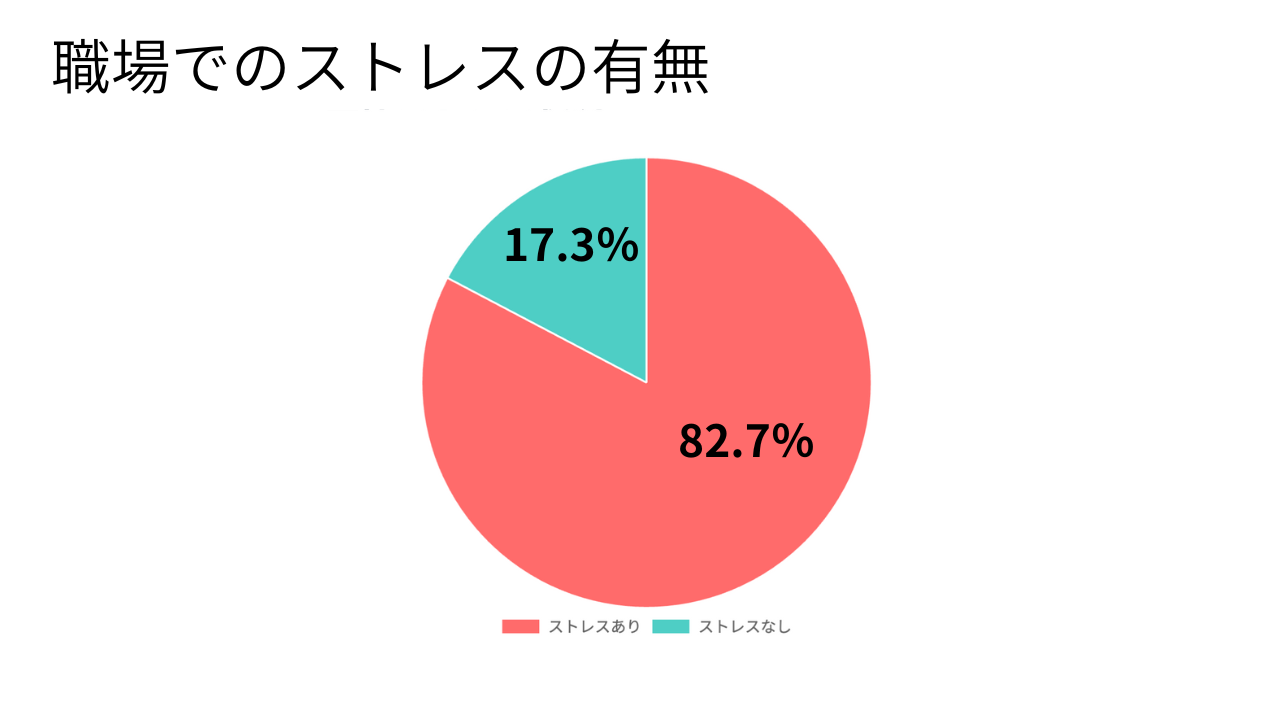

労働者の職場ストレスに関する調査結果によると、全労働者の82.7%が仕事においてストレスを抱えていると答えています。

ストレスを感じてしまう原因は以下の図のとおりです。対人関係によるストレスは、仕事の失敗や量に次ぐ主要な要因となっています。

- 仕事の失敗・責任の発生等 39.7%

- 仕事の量 39.4%

- 対人関係 29.6%

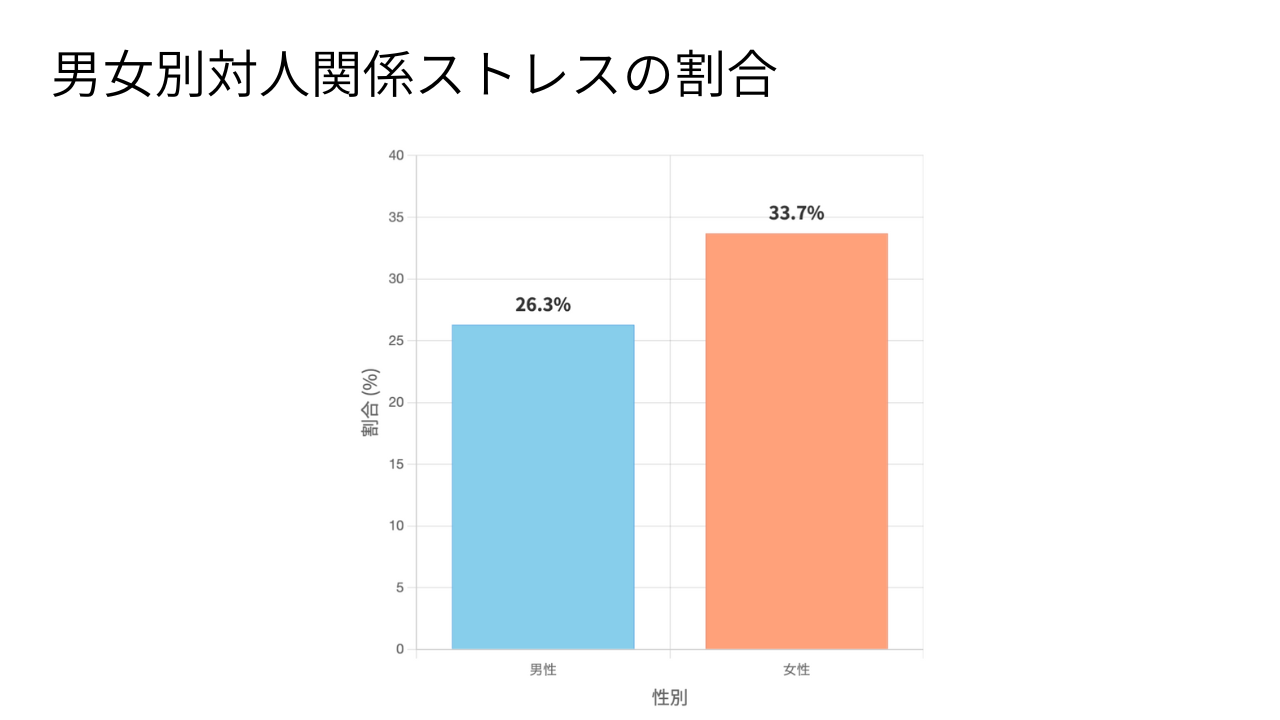

男女別の分析では、対人関係によるストレスを感じている割合に顕著な差が見られ、男性が26.3%であるのに対し、女性は33.7%となっています。

この結果は、女性の方が職場での対人関係により強いストレスを感じる傾向があることを示しています。

医療業界では、男性よりも女性の割合が高い職場も多いため、人間関係に対してストレスを抱えている人は少なくないでしょう。

人間関係が辛くて仕事を辞める人も

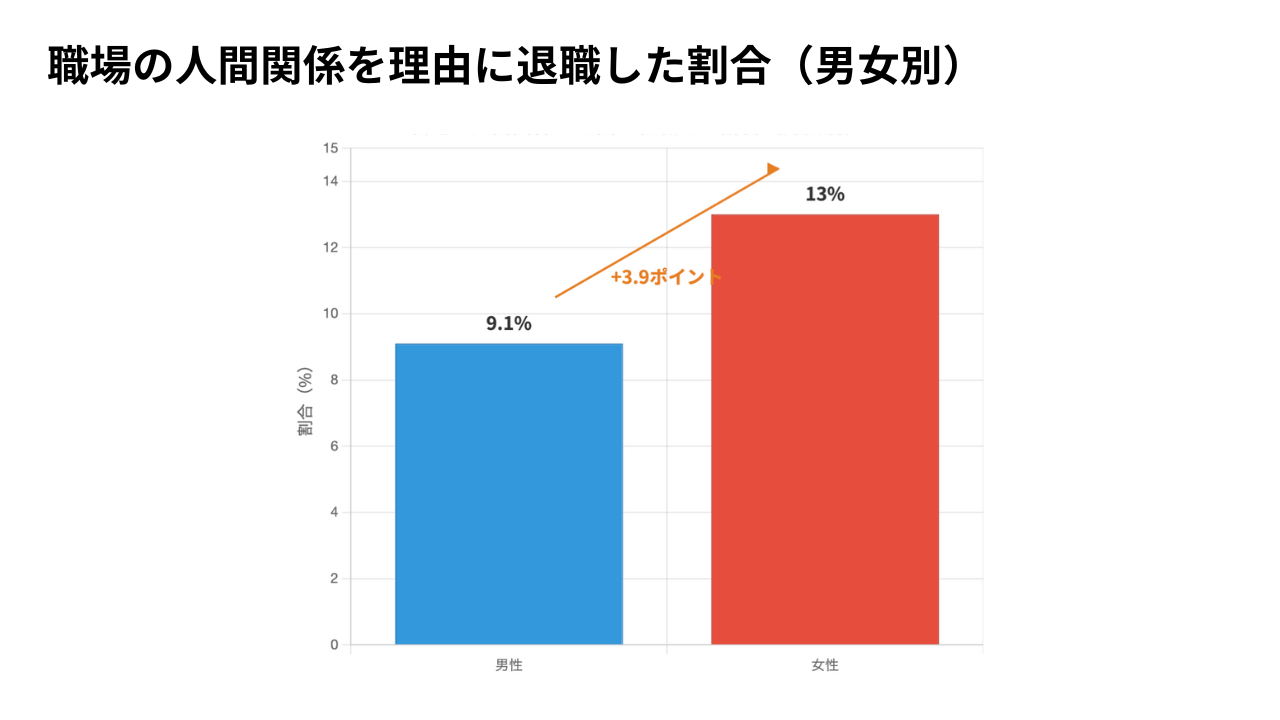

職場における人間関係のストレスがいかに深刻な問題であるかは、転職に関する統計データからも明らかです。

厚生労働省の令和5年の調査によると、転職者が前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」と回答した人は、男性で9.1%、女性で13.0%に達しています。これは、人間関係の問題が実際に退職という重大な決断にまで発展するケースが決して珍しくないことを示しています。

医療業界における離職率は2024年1月〜6月では8.6%でした。この離職率は飲食業、宿泊業などに比べると低い一方で、産業全体の平均(8.4%)を上回る数字です。

この統計結果を見ると、対人関係においてストレスを感じているのは決してあなた一人ではないということがわかります。多くの働く人々が同様の悩みを抱えており、職場での人間関係にストレスを感じることは、むしろ自然で一般的な現象と言えるでしょう。

しかし、多くの人が同じような経験をしているからといって、そのストレスを放置してよいわけではありません。

適切に対処されないストレスは、時間の経過とともに深刻化し、身体的・精神的健康に重大な影響を与える可能性があります。そのため、早期に適切な対処法を見つけ、ストレスを軽減していくことが重要です。

人間関係のストレスが発生しやすい原因

そもそもなぜストレスを感じてしまうのでしょうか。ストレスが発生しやすい要因を解説していきます。

相手の意見を尊重しすぎてしまう

相手の意見を尊重するあまり、自分の意見を押し殺し、相手の主張とぶつからないように本音とは異なる意見を口にすることで、モヤモヤが生まれてしまいます。このような状況が続くと、自分の偽りの行動に対して嫌悪感を抱くようになり、精神的な負担が蓄積されます。

この状態が長く続くと、自分の意見を述べることへの抵抗感が強くなり、最終的には意見を述べること自体を避けるようになるなど、悪循環に陥ります。

悪循環を断ち切り、健全な人間関係を築くためには、相手への配慮と自己表現のバランスを保つことが重要です。

相性の合わない上司や同僚がいる

職場において毎日顔を合わせる同僚や上司とは、できる限り良好な関係を築きたいものです。しかし現実には、どれだけ努力をしても相性の合わない人は必ず存在します。

相性の悪さは様々な要因から生じます。価値観や仕事に対するアプローチの違い、コミュニケーションスタイルの相違、性格的な不一致などが挙げられます。また、相手の理不尽な要求や感情的な態度なども、職場でのストレスを増大させる要因となります。

このような状況では、完全に関係を断つことができないため、適切な距離感を保つことが重要です。必要最小限のコミュニケーションにとどめ、感情的にならずに冷静な対応を心がけることで、ストレスを軽減することができます。また、可能であれば信頼できる同僚や上司に相談し、業務の進め方を調整してもらうなどのサポートを求めることも有効な対処法といえるでしょう。

ノルマ達成のプレッシャー

リハビリ職での場合、診療報酬上の単位数の取得が主な評価指標となることが多く、ノルマとする目標単位数に到達するために上司から尻を叩かれたり、到達できていない場合は「どうしたら単位数を取得できるか」を詰められることもあります。単位数は数値化できるため、部署内で比較されます。適度な競争は組織の活性化や個人のスキルアップに繋がりますが、過度になると深刻な問題を引き起こします。

過度な競争環境では、同僚が競争相手として認識されるため、本来であれば協力し合うべき関係が敵対的なものに変化してしまいます。情報共有が控えられ、チームワークが損なわれ、職場全体の雰囲気が悪化することも少なくありません。また、成果を上げなければならないというプレッシャーに追われ、長時間労働や過度なストレスを抱え込む原因となります。

さらに問題となるのは、激しい競争の中で孤立感を感じ、誰にも相談できない状況に追い込まれることです。同僚は競争相手であり、上司は評価者であるため、弱音を吐くことができず、一人でストレスを抱え込んでしまいます。このような状況が続くと、精神的な負担が蓄積され、最終的には燃え尽き症候群やうつ病などの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

パワハラを受けている

職場において上司から必要以上の叱責を受けたり、意図的に無視されるなどのパワーハラスメントを受けることは、深刻なストレスの原因となります。

近年、パワハラは重要な社会問題として認識され、企業や行政による撲滅への取り組みが加速していますが、残念ながら完全になくなったわけではありません。

厚生労働省が令和5年に実施した調査によると、職場内でパワハラを受けたことがあると回答した人は19.3%に達しており、これは約5人に1人という高い割合を示しています。この数字は、多くの働く人々がパワハラによる深刻なストレスにさらされている現実を物語っています。

パワハラの影響は単なる一時的な不快感にとどまりません。継続的な精神的攻撃や人格否定は、被害者の自尊心を著しく傷つけ、うつ病や不安障害などの精神的な病気を引き起こす可能性があります。また、職場での孤立感や無力感が増大し、仕事に対するモチベーションの低下や離職につながることも少なくありません。

パワハラを受けている場合、個人だけでの解決は極めて困難です。そのため、信頼できる上司や人事部、会社の相談窓口などに速やかに報告し、組織としての対処を求めることが重要です。また、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談なども有効な選択肢となります。決して一人で抱え込まず、適切な支援を求めることが、問題解決への第一歩となります。

引用:職場のハラスメントに関する実態調査について

今すぐできる!人間関係の悩みを解消する3つのステップ

全員に好かれようとしない

相手に嫌われたくないと思うあまりに、周囲に対して過度に気を使いすぎていませんか?多少嫌われてもしょうがないと割り切り、自分の意見をはっきりと伝えることで相手からの見方が変わり上手くいくでしょう。

仕事と割り切る

「この人と関わっているのは、仕事を滞りなく遂行するためだ」と割り切って接してみましょう。

仕事上の付き合いで、共通の目標を達成するために協働しているだけの関係だと意識することで、感情に左右されずに冷静な判断を下すことができるようになります。

原因自分論で考える

人間関係がうまくいかない時、つい相手の問題点ばかりに目が向きがちですが、関係性がうまく構築できていない原因の一部は自分にもあるのではないかという視点を持つことが重要です。

自分の行動を振り返ることで、新しい関係性を構築できるかもしれません。

相手を変えることはできませんが、自分自身を変えることで関係性の改善が可能です。

自分の行動を変えてみる

積極的な声掛け

自ら積極的に声をかけることで、相手に関心を示し、お互いに理解度を深めることができます。これにより信頼関係を築くことができ、関係性を改善させることができます。

人は自分に関心を持ってくれる相手に対しては好感を抱きやすいため、積極的に声をかけて関係性の改善を試みてみましょう。

感謝の言葉を伝える

「ありがとう」「助かります」と言った言葉は、人間関係を良好に保つための魔法の言葉です。相手の自己肯定感を高め、ボジティブなコミュニケーションを構築してくれます。

重要なのは些細なことでも見逃さずに、具体的に何に対して感謝を述べているのかを伝えることです。

感謝されて嫌な気持ちになる人はいません。

聞く7割、話す3割を心がける

コミュニケーションにおいて最も大切なのは、聞く7割、話す3割を心がけることです。相手の話に耳を傾けることで、相手は理解されていると感じ、あなたへの心の扉を開いてくれます。相手の話を最後まで聞き、適切なタイミングで相槌を入れ、質問をすることで愛との信頼関係を深めていきましょう。

ストレス源との距離を置く

時にはどんなに努力しても改善が困難な人間関係もあります。そのような場合は、自分のメンタル面を守るために、相手との適切な距離を取ることが必要です。ストレスの基となる相手との関わり方を紹介します。

適度な距離感を保つ

相手との距離感を適度に保つことで、健全な関係性を維持することができます。社会人としての最低限の挨拶やマナーは欠かさないようにする一方で、必要以上に深く関わらないという姿勢を取りましょう。

付き合う人を選ぶ

人生は有限であり、全ての人と同じように深く付き合う必要はありません。自分にとって価値観の合う人や大切にしたい人との関係性を築くことに注力しましょう。職場では業務が滞らない範囲での必要最低限のコミュニケーションを心がけ、それ以外は、あなたの大切にしたい人とのコミュニケーションに注力しましょう。

第三者に相談する

当事者同士ではどうしても解決できない問題もあります。そのような場合には、職場の人に限らず、家族、友人等の第三者に相談を依頼しましょう。客観的なアドバイスや視点を得ることができます。相談相手はなるべく信頼の置ける人にしておき、あなたの状況を理解し、建設的な意見を述べてくれる人を選びましょう。

自分を変えても無理だと感じたら?

自分の行動を変えてみても、相手の反応が全く変わらず、これ以上自分ではどうしようもないと感じる場合の対処法をご紹介します。

そのような場所からはいち早く抜け出すことをお勧めします。

専門の窓口へ相談

部署内での問題解決が難しい場合には、人事部などの職場のパワハラを専門的に扱う相談窓口へ相談をしてみましょう。最近では、パワハラの撲滅に力を入れている企業も増えてきており、専門的な知識を持った担当者の迅速な対応が期待できます。

部署異動の申請

相手との物理的な距離を置くために、部署の移動を申請してることも有効な解決策の一つです。部署を移動する場合は、仕事内容や人間関係も大きく変わり新たな環境でリフレッシュできる可能性があります。ただし、仕事内容や人間関係が変わることによって新たなストレスが生まれることもあるため、事前に情報を収集を行い、慎重に検討することが重要です。

転職活動

人間関係のストレスが根深く、根本から解決することが難しい場合は転職することをおすすめします。転職は人間関係を根本から解決できる最も確実な方法です。

新しい職場は、これまでの経験を活かしながら、より良い人間関係を築くチャンスです。また、職場環境の待遇の改善も期待できるため、キャリアアップのための絶好の機会です。

気をつけなければならないののは、転職後に同じ悩みを繰り返さないように、しっかりと転職の準備をする必要があることです。おすすめは転職エージェントの活用です。専門的なエージェントが転職に必要なノウハウを教えてくれます。

新しい職場の生の声を届けてくれるエージェントもいて、転職活動には心強い見方となってくれます。転職で同じ失敗を繰り返さないように、しっかりてエージェントを活用しましょう。

まとめ

職場での人間関係に関するストレスについて解説を行ってきました。

職場の人間関係で悩んでいる人は意外と多く、あなただけが悩んでいるわけではないことが分かりましたね。

しかし、その悩みを放置していると大変なことになってしまいます。

すぐにでもできる対処法を試してみて、どうしようもないのであれば周囲にヘルプを求めましょう。

部署移動や転職も人間関係のストレスを改善する上では、有効な選択肢となります。

1人で抱え込まずに、まずは小さくても一歩踏み出すことで、あなたの周りの環境は変わり始めます。